株式会社大山建工

| 社名 | 株式会大山建工 |

|---|---|

| 本社所在地 | 五戸町切谷内淋代14の1 |

| 電話番号 | 0178(68)3353 |

| 設立 | 1979年1月10日 |

| 資本金 | 7000万円 |

| 売上高 | 16億円(2025年3月決算) |

| 従業員数 | 50人(2025年6月現在) |

| 支社・支店・工場名 | 八戸本部、盛岡営業所 |

| 関連会社 | (有)大山木材加工センター、(有)リフレ |

代表取締役社長 大山 慎司氏

採用情報

| 募集職種 | 建築施工管理技士、土木施工管理技士、設計士、営業、大工、土木作業員 |

|---|---|

| 勤務地 | 八戸本部 |

| 勤務時間 | 8:00~17:00 大工は8:00~18:00 |

| インターンシップ | あり。通年可能 |

| 社会人採用 | あり |

| 採用実績 | 2025年1人、2024年2人、2023年なし |

| 初任給 | 大卒23万円~、高卒22万円~ |

| 諸手当 | 資格手当、交通費など |

| 昇給 | 年1回(4月) |

| 賞与 | 年2回(8月、12月) |

| 休日 | 年間休日数105日 |

| 保険 | 雇用、労災、健康、厚生 |

| 福利厚生 | 2年に1度の研修旅行(今年は大阪・関西万博を見てきました)、おいらせ町「和の湯」の入浴額社員割、八日町中央パーキング駐車無料、建設関係の資格を取る際の試験申込費、交通宿泊費、申請手数料無料 |

| 大卒選考の流れ | 弊社へ連絡(電話、メール可)→1次面談→一般知識筆記試験→2次面談→採用合否 |

|---|

| お問い合わせ |

大山 (電話)0178(21)3033 Email:soumuka@ooyamano-ie.jp |

|---|

―経営理念は。

大山建工(五戸)が茶室施工/千葉工大キャンパス内に/若手棟梁、県産材も使用(2025/4/23)

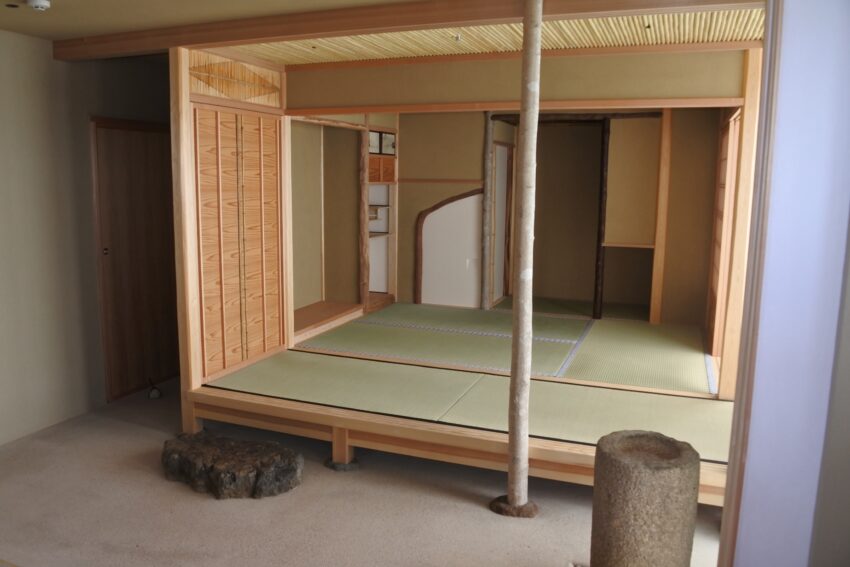

五戸町の大山建工(大山慎司社長)が、千葉工業大津田沼キャンパス(千葉県習志野市)内に茶室を施工した。国重要文化財に指定されている歴史的な茶室の写しとして、青森県産材も使用して寸法をそのままに建築。若い大工を中心としながら、高度な技法が詰まった空間に仕上げた。

同大に造った茶室の名称は「青灯亭(せいとうてい)」。元になったのは大阪府の水無瀬(みなせ)神宮にあり、後水尾天皇から下賜されたと伝わる「燈心亭(とうしんてい)」で、風流な茶の湯の趣を持ちつつ、形にとらわれない遊び心もあるのが特徴だ。

大山建工は、県内外で茶室を手がけた実績を設計事務所に認められ、40代の棟梁(とうりょう)ら4人が青灯亭の施工に参加。昨年12月から3カ月かけて建築した。造ったのはキャンパスの20階で、展望ラウンジの一角を改修。茶室自体は伝統的な造りだが、入り口に当たるにじり口を設けないなど特徴的な構造も見られる。県産のスギなども使われている。

同大によると、学生や教員が伝統文化に触れる機会とするほか、来訪した外国人へのもてなしなども目的に建築。担当者は「格式が高い感じがして素晴らしい出来栄え。教育や研究にも生かしたい」と話した。

大山社長は「日本の伝統文化に触れるものを造らせてもらえたのはうれしい限り。今後も技術を継承していきたい」と強調。「県外への県産材のアピールにもつながったと考えている」と語った。

大山建工(五戸)建築「数寄屋」住宅完成/三沢で見学会(2024/9/29)

五戸町の大山建工(大山慎司社長)が三沢市で建築を進めていた伝統的な建築様式「数寄屋造り」による住宅が完成し、28日、現地で関係者向けに見学会が開かれた。設計を担当した建築士の前田伸治さん(埼玉県)が数寄屋の特長やデザイン性を説明し、「自由闊達(かったつ)で型にはまらず、使い勝手の良さと造形の美しさが魅力」と強調した。

数寄屋造りは、茶室建築の手法や意匠を取り入れた住宅様式。茶の湯文化が盛んだった約400年前から伝わる建築技法とされる。

同社が手がけた住宅は、設計から約6年、着工から約4年を経て完成。1200坪(約4千平方メートル)の敷地に約200坪(約660平方メートル)の平屋と日本庭園を整備した。原木を調達することからスタート。スギやアカマツなど青森県産の木材をふんだんに使用し、木のぬくもりが感じられ、落ち着いた空間を演出している。

見学会には約85人が参加。前田さんは「(数寄屋造りは)なまめかしく、艶っぽい日本人の粋を感じられる技法。日本人の奥深さを表している」と語った。

日本公庫 未来へつなぐ 事業継承/大山建工(五戸町)/2代目が挑む木の地産地消(2024/07/04)

「真心こめた住まいづくり」を理念に掲げる「大山建工」(五戸町)。青森県産の木材を使った数寄屋造りの木造住宅から大型の建築物まで施工実績は多岐にわたり、県内のみならず全国に及ぶ。

創業者の大山重則会長(70)は16歳で大工の道に入り、修業時代の苦楽をともにした大工仲間8人で会社を立ち上げた。卓越した技術力を有する大工たちは「大山大工衆」と呼ばれ、会社の成長を支えてきた。

その経営基盤を長男で2代目の慎司社長(40)が受け継ぐ。慎司社長は、大学卒業後、大手ゼネコンでの勤務を経て入社。2019年、社長に就任した。「当初は(自分よりも年上の)大工や従業員を束ねるのが難しかった」と振り返る。一方、「自分たちの技術力はどこでも通用する」との自負もあり、前職の経験を生かして全国に取引先を拡大していった。

重則会長は慎司社長への円滑な事業承継を行うため、20年に「事業承継計画」を策定。慎司社長のサポート役に回っている。「会社を支えているのは、青森県の木材と大工。地域の木を守り、技術力を次世代へとつないでほしい」と重則会長は思いを語る。

現在は、地域の森林管理にも力を入れ、森の成長過程で発生した間伐材を活用した建物づくりにも挑戦している。県が掲げる「青い森県産材利用推進プラン」に沿って、建築物全体における木材利用を積極的に推進している。木材の地産地消により、脱炭素社会の実現を目指す大山建工の取り組みに期待が高まる。

「数寄屋建築」で三沢に住宅施工/五戸・大山建工(2023/12/12)

五戸町の大山建工(大山慎司社長)が伝統的な建築様式「数寄屋建築」で三沢市深谷2丁目に住宅を施工した。青森県産のスギやケヤキ、アカマツなどを使用し、基礎着工から約4年をかけて、完成させた。10日は建築を学ぶ県内の学生や同業者約120人を招いた完成見学会を実施し、建築技術や県産材の品質の高さをアピールした。

平屋で建坪は200坪(約660平方メートル)。千坪(約3300平方メートル)の敷地には住宅と併せて庭も整備された。

2世帯住宅で、二つあるリビングはいずれも、広い庭を望める設計。和室は長さ9メートル、幅80センチのスギの一枚板を使用し、落ち着いた空間を演出している。

見学会では、大山社長や大山重則会長らが、参加者に部屋ごとの設計、デザインや県産材の特徴などを解説した。大山社長は「青森県産材の質は日本で一番。それぞれの職人の力を合わせて、造り上げることができた」と胸を張った。

2023秋の褒章/黄綬褒章/大山建工勤務、業務精励(建築大工・卓越技能)/中里政義さん(五戸町)/数寄屋建築の技術守る

昨年の「現代の名工」に続いての受章で、自分の仕事だけでなく、伝統的な数寄屋建築に多くの人が関心を持ってくれました。とてもありがたいことです。

16歳で大工の道を志し、50年以上が過ぎました。大山建工には、1979年の創業時から働いています。大山重則会長と何度も京都に行き、本場の技術を学びました。92年に八戸市のよねくらホテル(当時)の和風庭園に建てた茶室は、初めて手がけた数寄屋建築の仕事です。これがきっかけで、一般住宅にも数寄屋建築の要素を取り入れていきました。

他には、五戸代官所や八戸市文化教養センター南部会館の東屋(あずまや)も手がけました。建築物は人が住んだり、催しなどで使われたりすることで味わいが出てきます。そのことを多くの人に知ってもらいたいですね。

青森県産のスギやアカマツ、クリなど、地元の木材を無駄なく使うことにもこだわってきました。

現在は棟梁(とうりょう)として、数寄屋建築の技術を後進に引き継いでいきたいという思いを強く持っています。後輩たちには「日々勉強だ」と指導しています。努力をして、試行錯誤を繰り返すことが大切です。しっかり考えて取り組んだ仕事は、自分の技術として体に染み付いていると思っています。

数寄屋建築ができる業者は、東北でもごくわずか。本場の京都でも少なくなっていると聞きます。日本の建築文化を守り育てていきたいと思っています。